|

|

发表于 2022-6-22 09:53:25

|

显示全部楼层

发表于 2022-6-22 09:53:25

|

显示全部楼层

来自: 中国上海

借唐山的事情多说两句,唐山的事情不是个别的。

一、我国尚有黑恶势力

这个结论是相关部门工作人员以及学者总结的。

最高人民法院工作人员张向东在2018年撰文《当前中国黑恶势力犯罪的基本态势》,文章讲了几个方面。

首先,文章肯定了我国打黑的成绩,“我国政法各机关近几年通过持续打击黑恶势力违法犯罪活动,一些浮在面上的、组织严密、暴力突出、人民群众深恶痛绝的黑恶势力犯罪集团(团伙)明显减少,黑恶势力犯罪基本得到控制。”然后,作者用经典的“但是”开始了后面的内容,“但是,与中国基层治理还不够完善相伴随的,黑恶势力在一些区域或者行业内仍然存在,且新滋生的黑恶势力犯罪为逃避打击,在组织形态、人员组成、犯罪手段、涉足行业领域等方面呈现出一些新态势。”

有哪些新态势呢?作者总结了几方面。

其一,黑社会积极拉拢腐蚀当地官员

“千方百计向我国权力部门、行业主管部门渗透。”比如,作者讲到了辽宁某黑社会团伙的例子,“辽宁省某市宋某某、任某某两个黑社会性质组织拉拢、腐蚀当地党政干部60余人,涉及公安、检察、法院、国土、交通、建设、税务等10余个部门。”在这种情况下,某些政府人员就成了保护伞。张向东在文章讲到某法院庭长和黑社会勾结,“某省某市法院原行政审判庭庭长韩某某,积极为当地一黑社会性质组织出谋划策,利用自身专业法律知识帮助该黑社会性质组织制定格式化借贷合同,精心设计抵押担保程序,使非法放贷合法化,对逾期不还债的,韩某某枉法裁判将抵押物判给该黑社会性质组织,形成‘合同法官写,纠纷法官断’的一站式服务。”

司法系统官员和黑社会勾结,并非个例。闻则堂在《打黑三十年》中讲到,“刘涌最直接的保护伞是三个人:原沈阳人民检察院检察长刘实是刘涌的干爹,和平区劳动局副局长高明贤是干妈,市中级法院副院长、市政协副主席焦玫瑰则是他的情妇。另外,刘涌的弟弟是和平区公安分局探长,其上司和同事也给予了很多关照。”

这听起来好像很夸张,但在基层并不罕见,特别是人情社会的农村。

其二,黑社会开始由黑漂白,由白染红

张向东文中讲到,“黑恶势力处心积虑地谋取政治光环,妄图参政议政。为逃避打击,或者为了增强自身及开办公司、企业的合法性,多凭借雄厚经济实力,打着发展地方经济、慈善捐款等旗号,千方百计捞取人大代表、政协委员的红顶子。”这种情况到什么程度呢?文中介绍,“据笔者不完全统计,近几年,在全国铲除掉的涉黑恶势力犯罪组织中,至少有200名组织头目或者骨干成员具有不同层级的人大代表、政协委员资格。”

他们不光要参政议政,还要直接当家作主。张向东文中说,黑色会“通过黑金政治向农村渗透,插手农村基层政权。”张向东没有说这一现象在农村很普遍,他可能不方便这样说,但是从他的文中我们可以看出,这一现象不少。他文中讲到,“随着我国城市化进程加快,新农村建设也在不断推进,在土地征用、房屋拆迁、项目建设、土方工程、矿山采石等行业领域都存在较大的利润空间,而我国基层政权建设不够完善,农村管理和警务资源相对薄弱,黑恶势力趁虚而入。根据某省公安厅的统计,该省打掉的黑恶势力团伙,涉足农村的占40%左右,且有增多趋势。”这些黑恶势力,以村官支书的面貌出现,把持基层政权,“大肆侵占农村集体财产。黑恶势力一旦把持村两委,便大肆侵占集体财产,变村两委为家天下,变村产为家产,严重侵害群众利益。”

其三,黑社会越来越狡猾,经济实力越来越强大

一方面,黑社会“组织形式合法化,头目幕后化。”很多组织者已经不直接参与犯罪活动,而是“临时组合调配不同社会闲散人员,或者雇佣人员参加违法犯罪活动,一些地区甚至形成专门的打手劳务市场。”

另一方面,黑社会“涉足行业领域越来越广,千方百计谋求经济利益最大化……通过金融犯罪、组织卖淫、开设赌场、走私等方式获取更大的经济利益……广泛涉足房地产、矿产资源、交通运输等高利润行业……当经济实力达到一定程度后,一些黑社会性质组织还会以公司、企业等合法外衣作掩护,通过合伙、入股……等手段将黑钱洗白。”近十年来,城乡均出现很多“放账”和“催收”人员,这些人多多少少与黑恶势力相关,“特别是在当前经济形势下行影响下,一些黑恶势力借国家放宽小额房贷业务之隙,开设担保公司、小额贷款公司、投资公司等地下钱庄,通过高利放贷、恶意讨债、虚假诉讼等手段强占公司企业。”前几年爆出的辱母杀人案就是放账催收引发的,如果这个案子不是搞得人尽皆知,还不知道怎么收场。

二、我国农村基层干部涉黑现象

早在2014年,最高人民检察院检察理论研究所助理研究员陈磊就发文分析(《中国农村政权组织涉黑化倾向及其遏制》),“村民委员会作为基层群众性自治组织,集揽了村庄治理和资源分配的权力和权威。集中的权力不受约束容易滋生腐败和越轨行为,这在近年来查处的一些腐败大案要案中彰显无遗。与城市中权力与资本结合不同,在实行村民自治制度的农村,权力不仅与金钱勾兑,更呈现出与暴力苟合的倾向,村官们借助暴力巩固权力、维持秩序、攫取利益。”

陈磊发现中国农村干部涉黑现象堪忧,“据笔者在苏北X市的调查,近年来苏北X市检察机关立案查处的村官涉黑案件至少有5起,接收的举报数十起,而全国地级市有近三百个,这一数字比例放之全国就显得颇为可观。”不仅如此,陈磊认为真实情况比上述数据更严重,他分析说,“由于涉黑案件普遍存在保护伞,黑恶势力能够借助政治力量干扰案件查办,再者刑法对黑社会性质组织要件有着严格的界定,涉黑案件查处和认定难度很大。结合网络上到处可见的举报线索,可以想见,实践中已经发生但是未经查处的村官涉黑案件更不在少数。”他由此作出初步判断,“黑恶势力政治渗透侵蚀农村政权组织并非个别和偶然的现象……乡村混混和黑恶势力的力量介入村民生活、侵入村民自治组织在当前乡村中非常普遍。”

陈磊通过案例收集,发现农村基层涉黑现象遍布全国,“从本文搜集的案例来看,农村政权组织涉黑化倾向并不仅存于一地或者某几个地区,而是遍布全国。不仅有东南沿海发达地区,如两广、江浙、海南等地; 有中部地区,包括湖南、湖北、河南、河北、山西等地; 还有东北西北地区; 甚至连首都北京这种社会管控力量较强的地方也查处过多起村官涉黑案件。”

与张向东的观察一致,陈磊也发现黑社会热衷于渗透、控制农村基层政权。要想有钱,必须有权,这是黑社会的基本认识。为了控制村事务,“就必须通过村民选举成为村委会成员,这是黑恶势力侵蚀农村政权组织最为关键的一步。”他们往往以暴力、贿赂等非法手段操控选举。“以河北省保定市刘某民涉黑案为例,刘某民自 2001 年担任曲阳县七里庄村村主任、2003 年任村书记以来,通过非法手段操纵基层选举,把持基层政权,先后将被告人刘某强、井某会、刘某军等人笼络到身边。通过安排进入村两委会、安排入党、发奖励、发补助、为违法犯罪者“平事”等手段拉拢、控制组织成员,将多名组织成员提拔为村干部,使其言听计从,从而掌控了七里庄村的管理权。”

他们控制村事务后,就利用手中权力,大肆侵占财务,控制经济经营。有的非法经营,有的强占财务,有的放高利贷,有的控制路政等等。“以刘某民案为例……刘某民利用职务便利和黑社会性质组织影响力,伙同该组织其他成员……在工业园区征地过程中,被告人刘某民指使该组织成员多次对村民使用暴力手段,迫使村民不敢提出合理的经济要求,将应当支付该村的国家土地补偿款据为己有。该组织通过上述违法犯罪行为,非法敛财达 7100 余万元。北京市通州区梨园镇涉黑副镇长房某成( 号称建国以来北京市最大的涉黑案) ,在其担任李老公庄村支书期间,在旧村改造等事项上也曾大肆中饱私囊。”

这样的事情并不是近几年才有的,不过是近几年咨询发达了,所以才引起如此多的讨论。

三、黑恶势力与打黑

1983年第一轮严打,三次严打后犯罪并未减少,因为,“造成治安情况恶化的各种政治、经济和文化的因素并未减少,反而有所增多。”团伙犯罪明显增多,并逐步向准黑社会发展。1990年政法委总结,“交通线上车匪路霸横行,在农村乡镇也出现了一批流氓恶霸。许多危害重、影响坏的大要案都是团伙所为……有的已形成黑社会性质的组织,较之1983年严打前流氓团伙,危害性明显升级。” (《中国大陆黑社会(性质)犯罪的演变过程、规律及其发展趋势》,何秉松)

90年代我国管控不可谓不严,但是九十年代却被学者称为黑社会发展的黄金十年。

“1992年以后,全国刑事犯罪发案数继续增加,1993年为1,616,879起;1994年为1,660,734起;1995年为1,690,407起。” 同时,犯罪团伙及人数越来越多,“1992年查获的犯罪团伙12万多个,成员46万多人;1993年查获的犯罪团伙15万个,成员57.5万人;1994年查获的犯罪团伙15万多个,成员57万多人;1995年查获的犯罪团伙14万多个,成员50万多人。” 此时,团伙犯罪已经高度组织话,甚至冠以某帮派的名称,比如山西的“狼帮”。公安部是这样总结的,“些犯罪团伙正在向黑社会组织演化的趋势。他们内部组织越来越严密,利用公开职业作掩护,披着各种外衣,利用经济实力,拉拢、腐蚀党政干部和公安司法人员,编织关系网,寻求保护伞,有组织地进行走私、贩毒、诈骗、组织卖淫、贩卖枪支等犯罪活动。”(《中国大陆黑社会(性质)犯罪的演变过程、规律及其发展趋势》,何秉松)

90年代中国出现了第一个真正意义上的黑社会组织,云南平远地区黑社会组织。“平远镇主管政法工作的副镇长、平远地区办事处党支部正、副书记,清真寺大管事,都是这股恶势力的首要分子。他们拥有各种枪支近千支,子弹数万发,手榴弹、手雷几百枚。他们不仅贩毒贩枪,而且经常聚众暴力抗拒执法,动辄打砸抢烧当地的公安机关,冲击政府机关,打死打伤多名执法人员。这里的十几个贩毒团伙与香港、台湾地区、缅甸的贩毒集团建立了固定的毒品供销关系。全国20多个省、区、市的犯罪分子到这里购买枪支,使平远地区成为境外毒品、枪支走私入境的据点和集散地。”

面临严峻的形势,我国在1996年4月再次严打,完后不到半年,又于1996年12月至1997年2月在全国开展严打整治“冬季行动”。但是仍然效果不显著,“经过两年打击刑事犯罪的斗争,社会治安一度有所好转。但是,进入1998年以后,犯罪活动又日趋严重。各类刑事案件上升,严重刑事犯罪和经济犯罪活动继续增多,犯罪的性质也更趋严重。爆炸、杀人、抢劫、绑架勒索等严重暴力犯罪、涉枪犯罪、毒品犯罪和盗窃、抢劫等犯罪突出,社会治安面临新的压力。黑社会性质的有组织犯罪在数量和质量两个方面继续恶化。” (《中国大陆黑社会(性质)犯罪的演变过程、规律及其发展趋势》,何秉松)

为什么会这样,因为造成犯罪的社会基础一直无法消灭。90年代的中国,城市里大量人员下岗,农村干群矛盾突出,整个社会流动人员大量增加,这一切都是滋生犯罪的土壤。

张小虎在《转型期犯罪率明显增长的社会分层探悉》中写道,“1998年全国城镇包括下岗、待业人员在内的失业率应为9.81%,人数约为1807万;其中,失业下岗7个月以上的长期失业者达66%,失业37个月以上的达15.7%;失业者中那些既得不到救济,又陷入贫困的人主要靠过去的存款积蓄和亲戚朋友接济维持生活……失业所带来的社会地位、社会身份的下降以及生活的贫困,引发着这一群体对社会稳定的威胁。”

丁大维在《带黑社会性质的帮会组织成因调查》中写道,“农村联产承包责任制实施以后,群众个管个,乡镇基层组织不去搞三同了,逐步退缩到据点,村级干部的报酬不多或者不落实,也忙于自己的责任田,乡村组织名存实亡,处于瘫痪状态……基层组织的不作为也可见一斑……安化县人口96万,目前有失业人员2000人,待业青年近1.5万人。农村实行联产承包责任制,剩余劳动力达20万人。对这支庞大的闲散队伍不知所措,从宏观和微观上都没有去认真管理,犹如一盘散沙。其成员在生活无保障的情况下,自以为被社会遗弃,一部分人自寻门路谋生,一部分人则走上黑道。”

贫富分化带来的相对被剥夺感,以及对官商勾结的强烈不满,都成了黑恶势力滋生的土壤。

张小虎在《转型期犯罪率明显增长的社会分层探悉》分析了当时普通民众和罪犯对贫富分化等各项问题的看法。

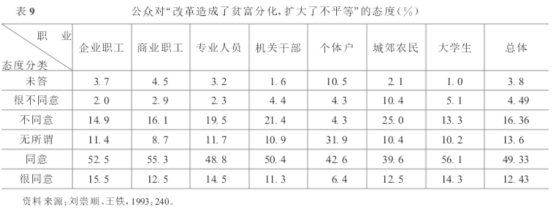

首先,“调查表明,多数人认为,改革拉开了收入差距,调动了积极性,但是却造成了贫富分化,扩大了不平等。”

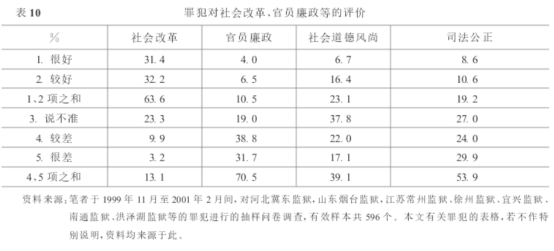

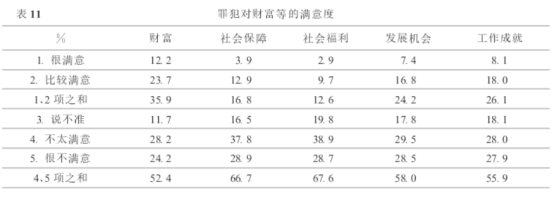

其次,“多数罪犯对财富、社会保障、社会福利、发展机会、工作成就却有着较大的不满,并且对官员廉政、社会道德风尚的评价也很低。”

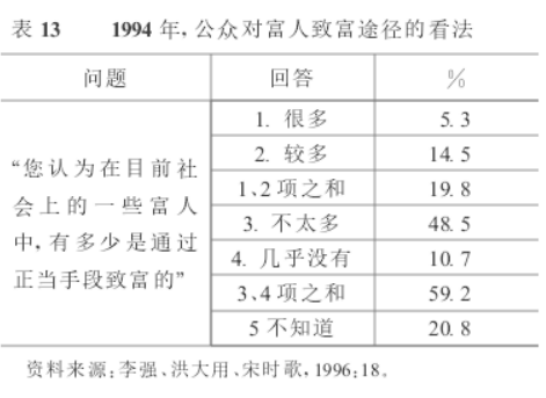

再次,很多普通人对当时富人致富的手段表示强烈质疑。

张小虎分析,“社会调查显示,多数公众对富裕者的致富途径持否定态度。显然,公众意识到,目前的贫富分化并非是有序的、公平竞争的产物。据报道,我国每年被截留、流失的税款多达1000亿元,偷漏税行为普遍。”张小虎还引用刘应杰的文章佐证,“据不完全统计,目前全国国有、集体企业偷漏税面约占50%,个体户偷漏税面约占80%“。这一切行为都和腐败有不可或缺的联系,“为了取得由政府控制的经营资源,一些私营企业主采取了用金钱交换权力,让权力给予资源的方法……据一些学者估算,仅1988年在经济运行中的寻租行为产生的租金就高达4000亿元……还有上亿、上百亿甚至上千亿流入个人的房地产差价、双轨制价差、利差、国家财政回扣流失等不合理收入。腐败是社会公众关心的焦点问题之一,它不仅引起了社会公众的极大不满,而且许多腐败本身就是一种犯罪,同时它也滋生着其他的犯罪,犯罪则利用了腐败。”

很多总结黑社会成因的材料,都会涉及两个方面:(1)贫富分化导致的相对被剥夺感(或者用马克思的话说叫做阶级对立)。(2)大量失业人员或者流动人员的存在(他们是产业后备军,而其中最落后的一部分人成了流氓无产者)。

这两个方面可以说是黑社会不断死灰复燃的社会基础。

汪力在《有组织犯罪专题研究》(转引自《打黑除恶的成因分析》,瞿颖)中分析贫富分化和犯罪的关系,“区域内的贫富差距悬殊对社会成员造成直接的刺激作用。因此通过不当手段来满足财产上的富裕和对权力的掌握成为不法分子们认为的‘捷径’。”同时,瞿颖还分析了农村留守儿童(在犯罪土壤中的作用与流民类似)与农村犯罪的关系,“由于大量的农村剩余劳动力都涌向了城市,那些留在农村的老人和孩童在生产和生活中就不能得到很好的照顾,由于他们的受教育程度低,缺乏法律意识,所以他们有了困难的时候,不是向法律来寻求帮助,而是向以血缘关系为纽带的宗族势力寻求帮助和保护。在这样的一种背景下,黑恶势力就逐渐的发展壮大。”

其他作者也类似,凡分析犯罪的社会基础的,多会讲到这两点。 这两点是最基础的,没有这两点,就没有黑社会发展的社会土壤。至于官黑勾结,更多地是黑社会进一步壮大的催化剂。

进入21世纪以来,中央打黑应该说是不遗余力。但是,黑社会总是打也打不完,这不得不让我们深思,黑社会发展的土壤还在不在。

在看材料的过程中,我看到一段话。这段话是“中国特色的刑法理论新体系的创立者和奠基者”何秉松说的,他认为1953-1978年,“这25年,是中国大陆治安情况最好,犯罪发案数和发案率最低的年代”,而1978年后,除“1978年出现暂时的治安情况好转外,由于国内外诸因素的作用,我国的社会治安状况急剧恶化。”何秉松接着说,“众所周知,这一时期并非人民丰衣足食的太平盛世,相反,国内与国外,政治与经济,上层与下层,都存在许多矛盾冲突和困难挫折……在这个充满矛盾冲突、困难重重、生产力低下、人民生活贫困的社会,为什么仍能保持低法案率和良好的社会治安状况,特别是为什么没有出现黑社会犯罪?这是值得深思和探索的问题。”(《中国大陆黑社会(性质)犯罪的演变过程、规律及其发展趋势》,何秉松)

我觉得他说得很对,这是值得我们深思和探索的。 |

|